热门关键字: 屈曲约束支撑,黏滞流体阻尼器,调谐质量阻尼器,粘滞阻尼器,河北路泽新材料科技有限公司

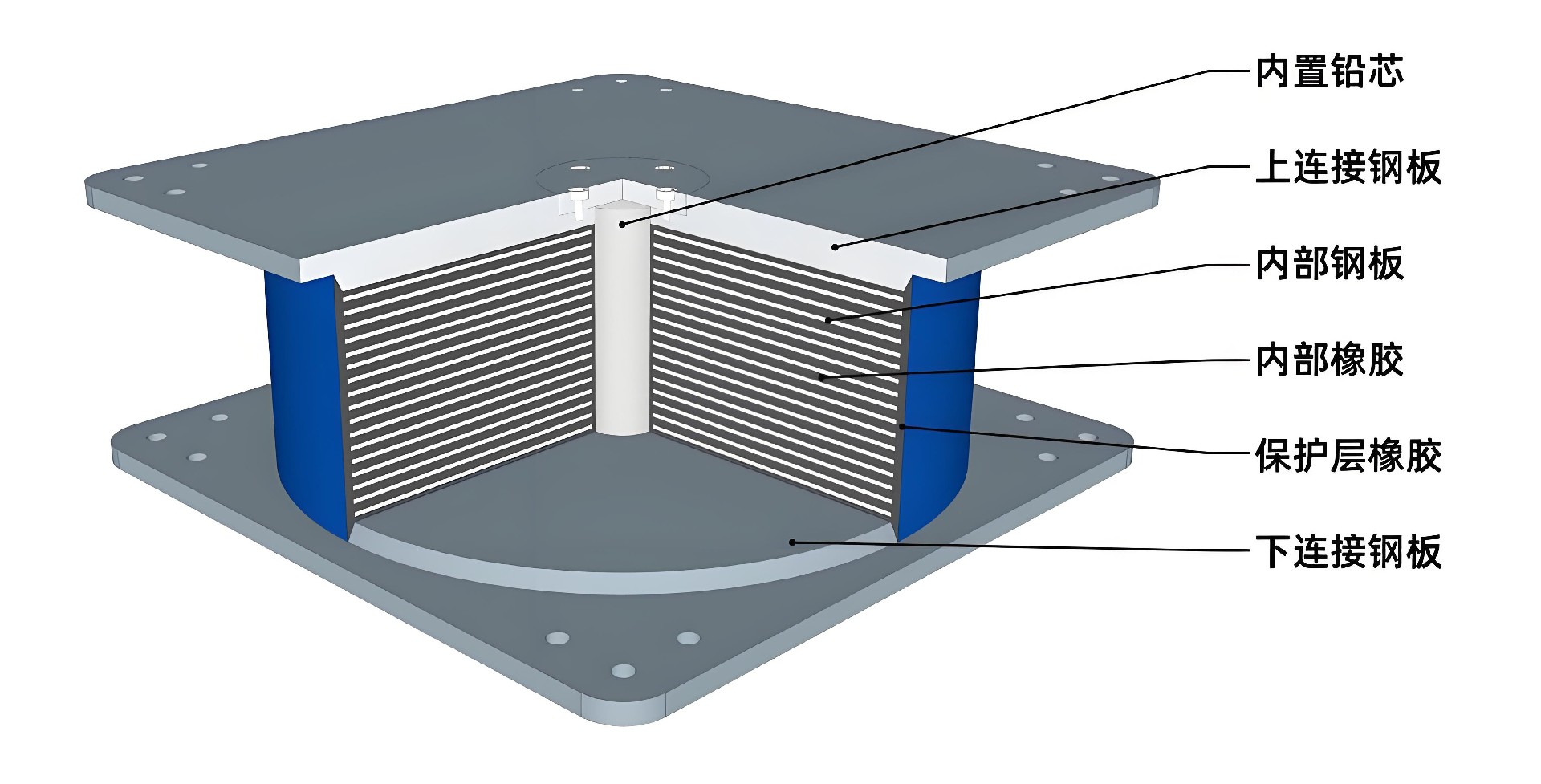

1969年,南斯拉夫在震后重建过程中,柏斯坦劳奇(Skopje)小学工程率先采用了纯橡胶隔震支座,这标志着现代隔震建筑的开端。随后,在1975年,新西兰学者Robinson通过在天然橡胶隔震支座中巧妙地加入铅芯,成功研制出铅芯橡胶隔震支座。这一创新设计不仅解决了天然橡胶隔震支座阻尼小、耗能能力不足以及初始刚度不够的问题,还极大地推动了隔震技术的实用化发展。仅在铅芯橡胶隔震支座问世几年后,新西兰便在80年代初建成了William Clayton办公楼,该建筑成为全球**采用此隔震技术的建筑,因此在隔震技术的发展历程中占据了举足轻重的地位。

新西兰建成的William Clayton办公楼,在全球建筑隔震技术发展史上占据了重要地位。而在国内,上个世纪80年代末到90年代初期,我国学者也开始逐步认识到隔震思路的重要性。其中,唐家祥教授和周福霖院士在橡胶隔震元件的研发上取得了显著成果。

唐家祥教授深入研究了橡胶支座隔震元件和体系,不仅系统总结了相关理论、试验和应用,还自主开发了橡胶支座产品。他的专著《建筑结构基础隔震》的出版,标志着我国在建筑隔震领域迈出了坚实的一步。此外,唐教授还对橡胶支座的耐久性进行了深入研究,提出了科学的解释,并对竖向隔震进行了系统探索,取得了一系列有价值的成果。

同时,周福霖院士等也在探索橡胶支座隔震技术在国内的应用。他们在工程实践和标准制定方面取得了积极进展,为我国隔震技术的推广和应用做出了重要贡献。周福霖院士还进行了大量的橡胶隔震支座性能试验研究,并编著出版了《工程结构减震控制》一书。在随后的几年里,周福霖院士团队又对大直径橡胶支座的力学性能进行了足尺试验,进一步推动了我国减隔震技术的发展与探究。

上一篇:防风抗震摩天大楼的秘密武器——调谐质量阻···

上一篇:防风抗震摩天大楼的秘密武器——调谐质量阻···

下一篇: 没有了!

下一篇: 没有了!